Renau. La formación del «optimista ingenuo». Capítulo 3

Compartir

Primera parte. Del Paraíso al Purgatorio

Un alumno consecuente con su rebeldía

En el otoño de 1920, Pepito Renau, a los trece años y medio, empezó a estudiar en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Carlos de Valencia, a un paseo de su casa, en el mismo barrio castizo del Carmen. La institución estaba situada en el antiguo convento del Carmen Calzado desde mitad del siglo XIX. Don José Renau Montoro era profesor auxiliar de Dibujo del Antiguo (de figuras humanas grecorromanas) en aquel centro, y además se dedicaba a la restauración de pinturas renacentistas y barrocas a cuenta del Ayuntamiento, de la Iglesia y de clientes privados.

El fotomontador insistió una y otra vez en que su matrícula en Bellas Artes fue forzada por el padre. Está claro que quiere decir que Pepito no se habría matriculado de propia iniciativa. También insinúa Renau que su padre aprovechó la influencia que tenía en el centro para que el niño entrara antes de la edad. Así lo manifiesta en las Notas al margen de Nueva Cultura.

No obstante, aunque el ingreso en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Carlos se verificaba a los dieciséis años, mi padre, que era profesor auxiliar de dicha escuela, se las arregló para meterme en ella a los catorce.

Y en la entrevista que concedió a la revista Saó, dice: «Hasta los dieciséis años no se podía ingresar en la Escuela. Pero yo entré apenas cumplidos los catorce años, valiéndome de las influencias de mi padre».

Si había cumplido los catorce años, el ingreso debió de producirse en el otoño de 1921, dado que había nacido en el mes de mayo. Sin embargo, la documentación que manejó Albert Forment deja claro que el año de incorporación a Bellas Artes fue 1920. La discrepancia está en la memoria de Renau más que en un límite para la edad de ingreso.

Y para corroborar esta información tenemos el testimonio del propio artista, que dice literalmente en las cintas de Schmidt:

Como mi padre era profesor de dibujo en la escuela de Bellas Artes, hizo trampa y me admitieron dos años antes. Entré a los 12 años, cuando la entrada era a los 14. Todos los estudiantes eran mayores que yo.

Así pues, ni doce ni catorce. En el otoño de 1920 Pepito tenía trece años y medio. Tampoco el padre tuvo que intervenir, porque el reglamento de la Escuela de 1918 establecía la edad mínima en los 12 años. Francisco Agramunt lo refleja en La Vanguardia Artística Valenciana de los años 30.

Los alumnos que deseaban ingresar debían acreditar haber cumplido los doce años de edad y pasar un examen oral y gráfico. En el primero debían demostrar conocimientos elementales de Aritmética y Geometría o presentar un certificado de tener aprobadas estas asignaturas en un centro de enseñanza oficial… [El examen gráfico consistía] en la ejecución, en un plazo fijado, de una mascarilla del antiguo o el ejercicio análogo que determinase el tribunal.

Ahora podemos entender los afanes de don José en que su primogénito adquiriera maña en el dibujo de cuerpos humanos, de extremidades y de bodegones.

Una prueba de lo poco excepcional que resultaba que un niño se iniciara en la enseñanza plástica lo tenemos en el pintor valenciano Amadeo Roca, nacido en 1905. Su padre era artista con taller propio y profesor. Cuando contaba con nueve años, el señor Roca hizo ingresar a su hijo en la Escuela de Artesanos. Igualmente, algunos de los alumnos más avanzados de la Escuela Superior de Bellas Artes de San Carlos se habían iniciado en esa institución, fundada en 1868 para “dar y fomentar la enseñanza gratuita de las artes y los oficios entre las clases trabajadoras”, o en la Escuela de Artes y Oficios de Valencia, dependiente de la Diputación y del Ayuntamiento, y por la que pasó Joaquín Sorolla en su adolescencia.

El impacto que la escuela causó en Pepito debió ser fuerte. En primer lugar, era quizá uno de los estudiantes más jóvenes, en cualquier caso, un niño todavía. Además se zambullía en un caldo de cultivo intelectual hasta entonces desconocido, y cuyo rasgo más violento era el despiadado y arbitrario sentido crítico. Los alumnos más inquietos de la Escuela de Bellas Artes estaban hasta la coronilla del academicismo y de Sorolla, no sabían cómo sustituirlo, pero se quejaban en voz bien alta.

Hasta ese momento, Pepito había tenido oportunidad de conocer la pintura clásica española. Sabía quién eran Goya, el Greco, Velázquez, porque había visto lienzos de estos artistas en el museo y en el taller de restauración de don José. La impresión que estos pintores dejaron en él fue más negativa que positiva. Pero nadie, al margen de su padre, le había hablado de historia de la pintura, de escuelas, de estilos contrapuestos. De pronto, el poso que han dejado en su retina y en su cabeza los lienzos de los clásicos adquiere vida en las conversaciones con sus compañeros, probablemente en un tono pedante y en unos términos que a un niño le cuesta trabajo asimilar.

En una conferencia pronunciada en la Gallerie Berlin, situada en la parte oriental de la ciudad, hacia finales de los años 70, Renau, entonces exiliado en la República Democrática Alemana, rememoró la primera visión que tuvo de Goya siendo niño.

Desde que aprendí a ver, tuve ante mis ojos dos obras de Goya, que eran propiedad de mi padre, un dibujo a la pluma, que representaba un agarrotado por la Inquisición y una oscura litografía sobre tauromaquia. Estas dos obras estaban en la sala de mi casa mucho antes de nacer yo. Y a medida que fui creciendo, la impresión terrible de estas imágenes se fue haciendo más fuerte. Hasta el extremo de que llegué a tomarle una fuerte alergia a Goya. Aquellas dos imágenes estaban en áspera contradicción con el mundo que me rodeaba. En Valencia, mi tierra, una tierra luminosa, llena de jardines de flores, naranjos, palmeras y aquellas imágenes no cuadraban con aquel ambiente.

A la edad de ocho años aproximadamente mi padre me sacó de la escuela y me tuvo como aprendiz. Mi padre era pintor y restaurador de cuadros. Así que yo, desde muy chico tuve en mis manos muchos famosos goyas, manejándolos, limpiándolos, ayudándole a mi padre. Sin embargo, ese conocimiento de esas pinturas no me quitó la alergia que sentía hacia Goya.

Con este bagaje pictórico en la cabeza, Pepito empieza a escuchar opiniones de sus compañeros de clase, unos compañeros que, al contrario que él, no habían tenido jamás un Goya en sus manos, y hablaban, probablemente, por boca de ganso.

Sin embargo, lo que chocó más al jovencísimo estudiante fue el menosprecio de sus compañeros hacia la pintura académica, la única que Pepito conocía y que tan poco entusiasmo le causaba. Lo lógico habría sido que el muchacho empezara a respirar a pleno pulmón un aire nuevo y reconfortante, en la medida que coincidía con su propia antipatía hacia el academicismo como algo impuesto y sofocante. Pero lo que ocurrió fue todo lo contrario, y no es una paradoja. Dice en las Notas al margen de Nueva Cultura:

Si no recuerdo mal, al filo del tercer curso – el plan de estudios constaba de seis- reaccioné violentamente en la práctica del trabajo contra el particular academicismo-impresionista-sorollismo que prevalecía en la escuela, ante la total indiferencia, cuando no la burla de mis condiscípulos (todos mayores que yo), lo cual me produjo un trauma de perplejidad que me costó mucho superar. Mis profesores estaban escandalizados, y mi padre decidió interrumpir mis estudios y meterme de aprendiz en una litografía, donde me pagaban un duro semanal por cuatro horas diarias de trabajo.

Tres años le costó a Pepito convertirse en José, defraudarse y reaccionar con un escándalo. Durante esos primeros cursos fue actuando en él la carcoma de la crítica de sus compañeros. Renau confirma que la atmósfera educativa de la Escuela de Bellas Artes era el sorollismo, algo inevitable por el éxito internacional del gran pintor valenciano y porque su pintura era un corolario natural del academicismo todavía en boga en los mejores salones y galerías europeos.

Academicismo, aclarémoslo, nada exclusivo de la ciudad de Valencia. Las instituciones oficiales de Madrid y Barcelona basaban su enseñanza en el mismo método académico. Pero lo mismo ocurría en París, Berlín, Munich, Roma o Nueva York. La vanguardia que venía forjándose en algunas ciudades europeas se tenía que valer por sí propia, y gracias a algunos marchantes y galeristas generosos y arriesgados. Es importante tener esto en cuenta, una vez más, para escapar de la falsa idea de que Valencia era un rincón provinciano ajeno a los avances de la pintura. Los estudiantes valencianos aprendían exactamente igual que los estudiantes de Dresde. Y en Dresde, los que formaron el grupo expresionista “El Puente”, tuvieron que marcharse a Berlín, una ciudad cosmopolita como París, para que alguien les hiciera caso, y no mucho. La ventaja de París y de Berlín es que absorbían la disidencia y le daban curso. Los artistas críticos y rebeldes de toda Europa se marchaban a París, desde donde los «ismos» empezaron a irradiar. Y naturalmente llegaron a Valencia, como comprobaremos, que no era el último rincón del mundo, sino una ciudad próspera, conectada cultural y económicamente con Europa, y que en los pacíficos años 20 de la dictadura primorriverista creció con gran vigor.

Pero lo que nos interesa ahora es destacar la confusión que al joven estudiante Renau le produjeron el desinterés de sus compañeros por la enseñanza oficial o académica y más aun la burla que hacían de ella. Un trauma que le “costó mucho superar.”

Aquellos muchachos, de edad superior a la suya, y la mayoría de familias mejor situadas que la de Renau, según confirman los nombres de quienes después empezarán a ocupar un espacio en el escenario artístico español y valenciano, debían manifestar un desprecio ridículo por los artistas clásicos. ¿Por qué se burlaban de Goya, de Zurbarán, de Sorolla? ¿Cómo se atrevían a ironizar sobre grandes maestros siendo ellos unos simples estudiantes cuyo talento estaba por demostrar?

La conciencia de Pepito estaba edificada sobre cimientos morales muy sólidos, muy coherentes. Su padre era un trabajador infatigable, un hombre sin pequeños ni grandes vicios, recto y exigente con sus hijos, a quienes jamás desatendió. El primogénito tardó tres cursos en empezar a sufrir un proceso de disolución que jamás llegó a completarse, porque Renau nunca fue un vanguardista ni jamás se jactó de ello, ni siquiera en el momento del éxito. Es posible que lo que más desconcertara al muchacho fuera la falta de alternativas. Aquellos compañeros suyos se mofaban de Sorolla, pero no daban pruebas de poder superarle. Aquello era un callejón estético sin salida. Y aunque Renau no tardó en comprender que el academicismo era un peso inerte en la formación pictórica, tampoco tenía claro cómo sustituirlo. Es lo mismo que pasaba en las conciencias de la mayoría de los estudiantes de Bellas Artes de Europa. Pero sólo en París y luego en Berlín empezó a surgir una alternativa vigorosa. Todo lo demás era cháchara estéril y paralizante.

Esos tres primeros años en la escuela, los trece, catorce y quince de Pepito, fueron de maduración, y no dejaron en él ninguna huella especial. Forjó su sensibilidad, hizo sus primeras amistades y adquirió el dominio del dibujo. No consta en ningún sitio que destacara por su habilidad. Conociendo la maestría de sus trabajos posteriores debemos deducir que sus compañeros tenían méritos parecidos a los suyos. De hecho en los años 20 y en la Escuela de Bellas Artes de San Carlos, se forjó lo que en los años 30 sería una generación de estupendos artistas de todos los géneros y estilos. Algunos de ellos constituirían lo que después se llamó la vanguardia artística valenciana.

De todos ellos, Renau fue el que adquirió mayor renombre al poco de terminar los estudios. La fama de tipo resolutivo y valiente empezó a construirla en la escuela. Según él, organizó un escándalo que impulsó a su padre a sacarlo temporalmente de ella. Pero lo más probable es que sólo estuviera fuera unas semanas. Nos atrevemos a deducirlo porque Renau no era el único muchacho que combinaba el estudio y el trabajo como aprendiz. Entre sus compañeros de clase había chicos de familias sin muchos recursos o estudiantes que vivían fuera de Valencia y estaban en la ciudad de pensión, lo que les obligaba a trabajar para costearse los estudios. Normalmente lo hacían en talleres de grabado, de carpintería, de talla, de lápidas de mármol, o en imprentas. A Renau lo colocó su padre en una litografía, que debía conocer gracias a uno de sus innumerables trabajos, el de cartelista de fiestas y de toros.

La estampa que Juan Renau hace en Pasos y Sombras de esta pequeña fauna estudiantil es más retórica que real. Corresponde a una etapa posterior, casi diez años, y presenta a los alumnos que pasean por el claustro del antiguo edificio de la Universidad de Valencia, donde él se acababa de matricular en Derecho.

Se ven algunas [cabezas] de estudiantes sabihondos que defienden los eczemas virulentos de sus ojuelos cegatos con sendas corazas de carey, monturas de anteojos que les prestan mayor poder taladrante en el continuo descifrar códigos muertos… Más allá, en un rincón de moho ulceroso escamoteado a la maldición solar, se observa un enjambre jaranero y decidor. Está integrado, en su mayor parte, por manchegos. Forman estudiantina sempiterna, desteñida y macerada por juergas y desvelos noctívagos en recorrido pecador por el barrio chino, tascas, cabarets y billares escandalosos… Como la bolsa les mengua, empeñan textos en golfas librerías de lance. Más de uno ingenia fácil industria de ciclostil que procura alivio a la escasez, inundando la Universidad de apuntes que endilgan a novatos, a precio de oro. Ello les permite holgar con apañada miseria y echar anclas en hospederías de mala muerte y hambres heroicas.

En los años 20 y 30 Valencia estaba llena de cafés con tertulia, de teatros de variedades y no faltaban los prostíbulos. Un escenario semejante al de Madrid o Barcelona. Y no muy distinto al que describe Alfred Döblin en Berlin Alexanderplatz, o Hemingway en París era una fiesta, salvo en el clima, en las peculiaridades culturales y en un exotismo barriobajero memos cosmopolita. Los jóvenes estudiantes eran irreverentes, jaraneros e iconoclastas. Aunque los que rememora Juan Renau están bañados de esa pátina de casticismo mediocre que se supone caracteriza a lo español. De hecho, estampas como la que acabamos de reseñar contribuyeron a formalizar el estereotipo de Valencia, ciudad provinciana caracterizada “por una producción intelectual placentera, destinada a la cómoda y mentalmente perezosa burguesía”, según un estudioso de la época.

La realidad era harto más compleja. En los años 20, Valencia creció hasta sobrepasar los trescientos mil habitantes, tenía una producción industrial nada desdeñable y exportaba fruta a media Europa. Una burguesía “mentalmente perezosa” no llega a tales extremos de prosperidad. El espíritu antiburgués de muchos de los jóvenes, artistas y estudiantes valencianos, procedentes en su mayoría de la pequeña burguesía funcionarial o menestral, tiene que ver con las frustraciones económicas y sociales de una clase que se siente capacitada para dirigir una ciudad, y se ve obligada a mantenerse casi al margen a causa del sistema político imperante, que deja de lado a las clases populares y a las clases medias emergentes.

En aquellos años se renueva el tejido urbano de Valencia, se construyen barrios con edificios de estupendas fachadas modernistas y art deco. Todo esto lo llevan a cabo los industriales y exportadores de mayor capacidad económica. Y naturalmente también se benefician de las oportunidades de lucro que genera todo negocio en expansión, mientras que la clase media se tiene que conformar con las sobras. Es curioso cómo la influencia catalana, en especial barcelonesa, se proyecta sobre Valencia en las primeras décadas del siglo XX. Valencia copia o imita el modernismo barcelonés. Los arquitectos que renuevan la ciudad son catalanes. A la vez, en esos años se forja el sentimiento valencianista radical y republicano, al que no era ajena la intelectualidad.

Cabe recordar que el academicista Sorolla, que retrataba a lo más conspicuo de la aristocracia española, se alineaba políticamente con el escritor Blasco Ibáñez, republicano y exiliado a causa de la dictadura del general Primo de Rivera. Asimismo, contra la idea del acartonamiento cultural, están las evidencias de que los pintores valencianos más destacados del último tercio del siglo XIX tenían poco de conservadores, como el alcoyano Antonio Gisbert, comprometido con el liberalismo progresista, amigo de personajes como Prim, Topete o Serrano; Gisbert llegó a ser el primer director del Museo del Prado, hasta que decidió marcharse a París tras la abdicación de Amadeo de Saboya. Muñoz Degrain, por su parte, fue un distinguido masón.

En treinta años, entre 1890 y 1920 nacen tres instituciones privadas de defensa de los intereses de los artistas: el Círculo de Bellas Artes, creado en 1894 por el pintor Joaquín Agrasot; inmediatamente después, la Asociación de Artes y Letras, impulsada por el pintor Antonio Fillol, de inclinaciones sorollistas; y tres lustros más tarde, la Asociación de la Juventud Artística, en 1916, estimulada por Sorolla y que proponía la integración de las artes, en especial de las artes aplicadas a la industria.

Esta aspiración no era nueva. Su pionero, en el último tercio del siglo XIX, fue William Morris, en Gran Bretaña. Morris se acogía a esta máxima: “No tengáis nada en vuestras casas que no os resulte útil o que no creáis hermoso”. Morris y un grupo de artistas británicos y norteamericanos dieron lugar a lo que se conoce por el Arts and Crafts Movement (Movimiento de Artes y Oficios), y se dedicaron a la fabricación de muebles y objetos de cristal que tuvieran esas dos cualidades, la utilidad y la belleza. Este empeño en regresar a la unidad perdida del arte y la artesanía era contemporáneo con la consolidación de la idea del arte por el arte o la inutilidad del arte.

En Francia, en la misma época, donde la propuesta esteticista tuvo muchos adeptos, hubo también un intento de reconciliación del arte y la artesanía. Lo llevó a la práctica el judío alemán establecido en París Siegfried Bing, que como Morris contrataba a imaginativos artistas para el diseño de cerámica y muebles. El punto culminante de este fenómeno es la legendaria Exposición Internacional de las Artes Decorativas, realizada en París en 1925, evento que sin duda no pasó inadvertido para los estudiantes de Bellas Artes de San Carlos.

En Alemania, la revalorización de la artesanía estaba representada por Bruno Paul, y por Peter Behrens, pintor, diseñador de muebles y arquitecto, que contribuyó a la formación de Le Corbusier, Walter Gropius, Mies van der Rohe y Paul Tiesch.

Carmen Gracia, en Los caminos hacia la modernidad. La pintura en la época de la Restauración, 1880-1910 deja claro que Valencia fue especialmente receptiva a las modas culturales de principios del siglo XX. Sorolla tenía un gran predicamento en los Estados Unidos. Los artistas valencianos más dotados pudieron estudiar con becas en Roma y en París. A su regreso a Valencia no podían vivir de su trabajo, y tenían que dedicarse a la ilustración o a la enseñanza, en San Carlos o en Artes y Oficios. Así introdujeron en la escuela de Bellas Artes métodos de enseñanza aprendidos en Francia.

La enseñanza artística se dirigía hacia el dominio de la representación del cuerpo humano, con ejercicios a lo largo de los años. “Así se explica que muchos de ellos, cuando se enfrentaron con manifestaciones artísticas más avanzadas fueran reacios a simplificar y distorsionar la forma o a abandonar las relaciones espaciales que habían tardado tantos años en dominar correctamente”, dice la profesora. Sorolla confesó a Baroja que no podía evolucionar porque su forma de pintar le había hecho rico, y ya no sabría hacerlo de otro modo; es decir, que se había esforzado mucho en pintar de un modo que le permitiera vivir de su trabajo como para echarlo todo a perder.

Así pues, el ambiente cultural valenciano estaba vivo y en estrecho contacto con las corrientes en boga en Europa, y también era feraz. La visión crítica de los jóvenes artistas estaba relacionada con las sugestiones propias de la edad, y con el difícil panorama que se les presentaba como profesionales, porque el mercado artístico valenciano era, por razones económicas y demográficas, no por miopía estética, mucho más reducido que en los grandes centros industriales europeos. También hay que tener en cuenta el desasosiego y la rebeldía que cundía en la intelectualidad europea, incluida la que vivía en Valencia, después de la Primera Guerra Mundial. España se había librado de ella, e incluso se había beneficiado económicamente. La versión española de la inquietud juvenil de aquellos años se alimentaba de un odio radical al sistema monárquico, lastrado por el caciquismo político y por la guerra de Marruecos. Añadamos una terrible guinda a este complicado pastel, el pistolerismo o enfrentamiento armado entre bandas anarquistas y matones pagados por la burguesía amenazada, que afectó en lo principal a Barcelona, pero que salpicó seriamente a Madrid y Valencia.

La juventud española se agarraba al clavo ardiendo de la renovación política. Y también al de la renovación cultural, porque estaba convencida de que vivía en un país lastrado por la ignorancia. La miopía de la proximidad les impedía entender que en España había nacido una parte muy selecta de la inteligencia europea de aquellos años, como el sagaz crítico literario Guillermo de Torre o el filósofo José Ortega y Gasset, cuyas Rebelión de las masas y La deshumanización del arte, causaron fuerte impacto en las instancias intelectuales europeas.

El escándalo que provocó Renau siendo estudiante en la Escuela de Bellas Artes de San Carlos de Valencia, lo recuerda de un modo revuelto, pero gráfico, en 1977, en las cintas de Schmidt.

Empecé a adquirir fama a los 18 años. Imprimí un manifiesto contra la escuela, contra los profesores. Fue un escándalo. Me quedé solo, absolutamente solo. Los demás se ensañaban conmigo. Tuve una etapa de crisis muy fuerte. Mi padre incluso me castigó. Me sacó de la escuela y me metió en una litografía. Trabajaba ocho horas, y en las cuatro libres ayudaba a mi padre. Luego empecé a defenderme solo, cuando empecé a hacer carteles publicitarios. Finalmente, terminé mis estudios en la Escuela de Bellas Artes. Trabajé en artes gráficas para ganarme la vida, porque había aprendido litografía. Pero como artista básicamente hacía pintura de caballete. En el viaje [a España, en 1976] me he quedado sorprendido, porque mi hermana tiene cuadros míos de esa época que yo había olvidado. Dicho sin arrogancia, están muy bien pintados. En la Escuela dominaba un postimpresionismo malo, frío. Mi reacción fue hacia una cosa de solidez, muy dibujada, en dirección a Velázquez y a Claudio Coello. Ahora van a hacer una exposición de esas cosas.

En aquella época yo estaba muy desinformado. Los métodos académicos eran terribles. A mí me atraía el color. En la Escuela había un modelo muy viejo, de 70 años, con piel de pergamino, que posaba en una luz cenital… Yo estaba cansado de tanto gris. Y un día me cabreé, era una pintura del hombre viejo ese, de espaldas, y empecé a ponerle violeta puro y verde puro en la espalda. La gente pensó que me había vuelto loco. Y se armó el lío. Luego fue lo del manifiesto. Pero el lío empezó con esto.

Yo compraba los colores y los materiales que necesitaba en la única tienda que había en Valencia, de un señor llamado Viguer, y pagaba cuando podía, a fin de mes. Mi padre me dio una tarjeta que decía, “Señor Viguer, le ruego no le dé a mi hijo ni violeta, ni verde ni azul cerúleo.” Me dijo: “La paleta de Velázquez es de nueve colores”. Fue algo muy duro, terrible, yo era muy violento entonces en el trato. Decía [el padre], “El violeta de Velázquez está hecho con rojo inglés y con blanco.” Yo lo probé, y era verdad, un violeta muy fino que no tiene nada de violeta, es rosáceo. Yo dije que eso era una paleta sorda, sin fuerza, así que yo caí en eso huyendo del impresionismo. Esta falta de color, por otra parte, se unía al impresionismo, a una falta de solidez formal. Yo dibujaba con mucha precisión, cosa que no estaba de moda.

Yo pintaba entonces paisajes, naturalezas muertas, retratos de todos mis hermanos, de la madre de mis hijos, pintaba manos. Pero jamás se me ocurrió especializarme en nada.

Al profesor de la Facultad de Bellas Arte de Valencia, Facundo Tomás, Renau le hizo un relato más mesurado:

Mi padre me castigó cuando vio que no servía para Sorolla. Me envió a la casa [de litografías] Ortega y empecé haciendo reducciones de los carteles, el trabajo más penoso, porque por razones industriales se dibujaba aún en dos piezas. La parte de arriba era siempre la misma y, abajo, se imprimían los nombres de los toreros, Joselito, Belmonte, Gallo… Tuve que aprender a darle al óleo como Sorolla: los tonos de color, el relieve de las pinceladas […] A Ortega tenía que ir cuatro horas diarias. Me pagaban un duro a la semana por reproducir a puntitos en doce y dieciséis colores los carteles de Ruano Llopis. Después esos carteles se ponían por los bares y corrían por toda España.

Cuatro horas al día en una litografía dan para practicar y aprender el oficio, y dejan tiempo libre para seguir estudiando y para ayudar un poco al padre. No mucho, porque además necesitaba tiempo para leer, para instruirse, para orientarse en el caos intelectual en el que vivían aquellos jóvenes insurrectos e incongruentes. En las Notas al margen de Nueva Cultura, dice:

Mientras tanto, la situación familiar había ido mejorando y al año escaso de este aprendizaje [en la litografía Ortega, es decir, cuando tenía entre 16 y 17] comencé a tener algunos éxitos en concursos de carteles locales y nacionales que me permitieron vivir por mis propios medios, y hasta el lujo de suscribirme a la “Revista de Occidente” [fundada y dirigida por Ortega y Gasset] y comenzar a comprarme libros con que ir colmando el hambre de conocimiento que se me había ido acumulando. En aquella etapa leía mucho, con gran ansiedad y con una curiosidad enciclopédica… Mas ello suponía para mí más pronto un tormento que un placer: entendía muy escasa y penosamente los textos y con harta frecuencia, cuando el título de un ensayo o el índice de un libro me fascinaban, mi desconocimiento de las más elementales nociones lógicas, matemáticas, filosóficas, etc, me desesperaba y me obligaba a recurrir a manuales escolares que mi carencia de hábitos de estudio y del necesario tiempo me impedían asimilar a fondo […] De modo que mi formación intelectual ha sido prácticamente autodidacta, pero tan azarosa y caótica que aún hoy me resiento gravemente de ello.

Esta declaración, opuesta a la pedantería de muchos intelectuales, muestra que en la Valencia de 1920 se podían comprar libros avanzados, por llamarlos de algún modo, igual que en Madrid o en Barcelona. La Librería Internacional, situada en la actual calle Pintor Sorolla, en el mismo centro de Valencia, era la cueva de Aladino que aprovisionaba a cuantos, como el joven Renau, querían instruirse por su cuenta, a base de recomendaciones tomadas de unos y de otros, y de su propia intuición. A favor de la iniciativa juvenil está que el encargado del establecimiento, según el pintor Rafael Pérez Contel, contemporáneo y condiscípulo de Renau, era hermano de un estudiante de Bellas Artes.

Juan o Juanino Renau, evoca el “hambre de conocimiento” de José.

Poseía una inteligencia poco común y, especialmente una gran capacidad asimilativa. Leía a todas horas y se armó de una cultura irregular pero vigorosa y profunda, con vastas lagunas que suplía con la intuición certera del campesino valenciano. Por las noches, acostados en la misma alcoba y en camas juntas, discutíamos largamente sobre problemas de filosofía, arte, política y literatura. Sus dotes polémicas me persuadían… Fedor Dostoievski, Máximo Gorki, León Tolstoi, Stendhal, Emilio Zola, Lope de Vega, Calderón de la Barca, Quevedo, etc., aparecieron en mi horizonte produciendo una confusión de ideas y sentimientos que labraban mi futura rebeldía y me sumían en un mar de dudas y contradicciones irreconciliables.

El lamento de Juan, extensible a su hermano mayor en sus consecuencias – confusión de ideas y sentimientos – no es nada extraordinario. La mayoría de los jóvenes que carecen de preceptor personal, algo ahora mismo anacrónico, han formado y siguen formando su conocimiento intelectual del mismo modo.

Todo aquel aluvión de cultura adquirida al modo corso, entrando a saco sin orden ni concierto en los libros que devoraba, me afirmaron en una base vacilante, pero que negaba rotundamente la cultura oficial, que iba asimilando a través de los libros de texto y de las aplicaciones de los profesores. Principiaba la iconoclastia. Todo lo tradicional, incluso la gran pintura clásica, me parecía inútil y rebasado por las corrientes modernas.

Admiraba a Picasso, a Dalí, a Joan Miró y a todo el expresionismo francés, únicamente porque no los entendía. Negaba a Velázquez, a Murillo, a Rivera o al Greco, porque creía entenderlos demasiado. Se salvaba Goya por su rebeldía.

Teníamos discusiones salvajes con mi padre que, sin negar a Picasso, ponía a Velázquez por las nubes como el mejor pintor del mundo habido y por haber. Se disgustaba con nosotros, insultándonos, y se pasaba largos meses sin soltar prenda.

No sería justo proyectar en su hermano primogénito José los sentimientos y reacciones que los pintores clásicos y vanguardistas producían en Juan. Pero no andarían muy lejos. Subrayemos un hecho lleno de significados que no podemos desarrollar aquí: el padre de los Renau situaba a Velázquez en la cima de la pintura (algo que también hizo, por ejemplo, alguien tan lejano a él como Dalí) pero sin negar a Picasso. Don José no era ningún carca.

Las informaciones de José Renau en las Notas al margen de Nueva Cultura (“la situación familiar había ido mejorando”) indican que vivía desahogadamente. Nadie que pase necesidades de alimento, vivienda o indumentaria dedica sus ahorros a comprar libros. Nuestro hombre vivía en 1925 todavía en casa de sus padres, donde comía y era atendido en sus necesidades domésticas (lavado y planchado de ropa, por ejemplo) por su madre y sus hermanas Lola y Tildica (Matilde). Esto no es una bagatela, porque el joven Renau era un tipo aseado, atildado y quien gustaba vestir de un modo deportivo pero elegante. Se lo podía permitir, gracias a su trabajo. Pero la manutención y las tareas domésticas le salían gratis, en el sentido de que no tenía que preocuparse de nada.

Esto es algo que en la familia no pasó desapercibido. He aquí cómo lo refleja Alejandro Renau en Hasta donde la memoria alcanza, al esbozar un retrato de su hermano mayor. Para comprender mejor las reflexiones de Alejandro es preciso tener en cuenta que llevaba ya varios años trabajando como agente comercial, y que pasaba la mayor parte del año fuera de Valencia. Pero lo más importante es que entregaba a su madre su sueldo (descontadas las comisiones) para contribuir a la economía familiar, cosa que José hizo pocas veces, a pesar de que comía y dormía en casa todos los días.

Fue el más destacado de todos nosotros. Aunque ya desde muy joven empecé a discrepar de él por alguna falla que tenía su conducta. Mi diferencia de carácter hacía para mí más notorio observarlo. Fue un gran hermano, nos comprendíamos muy bien, cada uno en sus conceptos. Siempre muy humano y sensible. Tampoco me hizo notar nunca la mayor preparación que tenía sobre mí por su capacidad y estudios. En su balanza le faltó un necesario equilibrio. Por una parte lo veía todo con optimismo, muchas veces ilusorio, pensando que todo lo podía lograr. Esa gran visión creadora le llevó a alcanzar metas muy destacadas y reconocidas. Le faltó lo que hubiera sido su complemento, o sea una visión más realista respecto a la vida […]

En el seno de la familia tampoco fue justo.

Pasó inadvertidas las carencias que había. Por su forma de ser no se dio cuenta que en la casa se necesitaban muchas cosas que se tenían que cubrir. De los ingresos que ya empezaba a tener, no dio a la familia lo necesario. Esta actitud no era por egoísmo, ya que si alguna persona había de gran generosidad fue él. Fue simplemente ese contrapeso que le faltó en la vida para valorar su optimismo adecuado.

De su padre Pepito aprendió la eficacia y el valor del trabajo bien hecho y perseverante, y también un alegre estoicismo y mucha maña para afrontar las dificultades. Todo esto se forjó a base de fuertes encontronazos, y de un modo casi melodramático, como señala Alejandro Renau:

Mi padre, que fue un gran apasionado de la pintura clásica, no aceptaba las tendencias modernistas que mi hermano empezaba a practicar. Los dos fueron notables artistas, cada quien en su especialidad. No comprendían que cada uno de ellos tenía gran valor. Durante las comidas, era desagradable con el encono que combatían sus tendencias, tratando de menospreciarlas.

Juan también recuerda las trifulcas virulentas entre don José y José. Se refiere a una etapa algo más avanzada, entre 1928 y 1930, cuando Juanino tenía la suficiente edad como para entender la causa ideológica de los escándalos.

Estantes y libreros del cuarto de estudio están a reventar de libros y folletos incendiarios, de oscura clandestinidad. Pepito consume todo lo que gana, gracias a sus trabajos publicitarios, en obras de portadas airadas y rabiosas, con pregón de revolución a muerte, sin cuartel.

[…]

Al entrar en casa huelo a chamusquina espesa y escociente, a desagradable asado de papel. Mi padre, en rapto inquisitorial, arrimó la tea purificadora a un montón de libros y folletos. Atiza con palo tostado el revoltijo impreso que se resiste, en última rebeldía, a ser quemado por hereje.

Estalla escandalera de muy señor mío entre mi padre y mi hermano y la guerra declarada entre nosotros. Sin embargo, el incendio purificador resulta inútil a la postre. Folletos y libros gemelos, de flamante edición, reemplazan a los sacrificados y vuelven a ocupar sus puestos de combate en las trincheras de los estantes, como testaruda resurrección.

El propio artista se refiere a este episodio en las declaraciones que hizo al director de la revista Saó, publicadas en 1982.

Un detalle muy curioso que explica muy bien su carácter [el del padre] es el siguiente: yo tenía en mi dormitorio una pequeña alacena donde tenía todos los folletones que cumplían el papel de catecismo revolucionario; mi padre los descubrió y en un ataque de autoritarismo despótico me ordenó romperlos y quemarlos. Inmediatamente volví a comprarlos, esos y algunos más, y los coloqué en claro desafío donde estuvieron los anteriores.

No especifica si él mismo cumplió la orden despótica de trocear e incinerar los panfletos o lo hizo don José. Pero la tozuda provocación de renovar la biblioteca tuvo un efecto inesperado en el padre.

Cual sería mi sorpresa cuando un día descubrí que mi padre, que me creía dormido, entró en mi habitación y los leía de arriba a abajo. A partir de aquel momento no volvió a decirme nunca nada sobre la dirección política que yo debía seguir.

Conserve el lector en la memoria este incidente, porque cuando José Renau viva en el exilio alemán tendrá un enfrentamiento con su hija Teresa, que parecerá un calco de éste. En realidad, cuando Renau se casó y fue padre reprodujo con una fidelidad desconcertante muchas de las actitudes de su progenitor, que en su juventud le parecieron despóticas.

Renau fue poco a poco asimilando todas las contradicciones de la enseñanza en la Escuela Superior de Bellas Artes, y las de sus propios compañeros. Cuando se hizo con el dominio de la situación, empezó a poner en práctica la inclinación proselitista que la naturaleza o su padre instalaron en él.

En las Notas al margen de Nueva Cultura, recuerda que las energías y el tiempo que gastó al prepararse como perito mercantil, le sirvieron para hacerse con unos útiles rudimentos de lengua inglesa y francesa. Poder leer en estos idiomas dice que le permitió “romper el aislamiento casi total en que me había sumido mi rebelión anti académica”.

Es difícil discernir a qué aislamiento se refiere Renau. No parece verosímil que sus compañeros le dieran la espalda por el hecho de haber pintado de un color chillón el cuerpo de un modelo. Este tipo de rebeldías configuran la fama entre los jóvenes. Lo más probable, como he apuntado antes, es que a Renau le molestara mucho la pedantería de algunos de los estudiantes, algo que combinado con la falta de talento convierte en insoportables a las personas. Renau no querría saber nada de este tipo de compañeros y se distanció de ellos. Pero su crisis personal, la desesperación de no saber hacia dónde orientar su creatividad, también le ensimismaría. Encontró una fórmula natural para salir de tal marasmo. Estrechar lazos entre los compañeros más afines. Es precisa una larga cita para colocarnos en la situación de Renau.

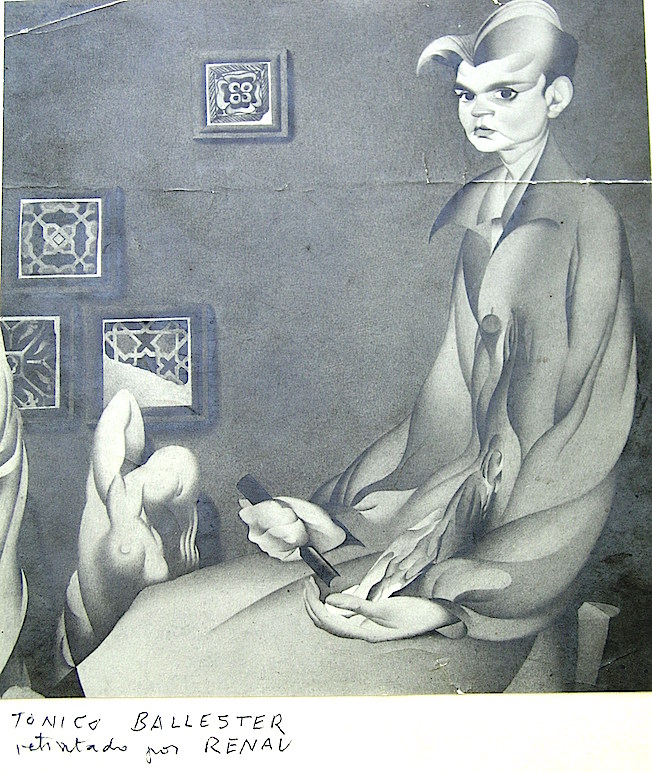

La cosa comenzó hacia 1926 con mi idea de dar un curso de francés a un reducido grupo de condiscípulos, compuesto por la futura madre de mis hijos, Manuela Ballester (pintora), su hermano Tonico Ballester (escultor), Francisco Carreño (pintor), Paco Badía (escultor) y quizá alguien más que no recuerdo. Naturalmente, la cosa no tardó en desbordar la motivación ocasional y formamos un grupo que fue afirmándose con inquietudes comunes hasta constituir el núcleo inicial de lo que hoy [1976] se viene llamando “la Vanguardia Artística Valenciana de los años 30”… Mas yo creo que muy impropiamente, puesto que nuestras inquietudes esenciales no era exclusivamente artísticas, sino también de otros órdenes; ni tampoco propiamente políticas, ya que otros más anónimos nos habían precedido, en este sentido, en los oscuros años de la dictadura primorriverista. Lo que sí es cierto es que se trataba de algo inconsciente aun para nosotros, pero de índole totalmente nueva en el contexto intelectual valenciano (y no sólo valenciano, como luego se verá) de entonces.

[…]

Con todo, nuestro vago revolucionarismo de entonces estaba aún demasiado más impregnado de antis que de pros. Y con demasiadas debilidades e insuficiencias, sobre todo en cuanto a fuentes de información de lo que sucedía por doquier fuera de nosotros mismos.

[…]

En el plano nacional propiamente estético, nuestro afán de información se diluía en una mortal calma chicha, con los señeros Salones de Otoño de Eugenio d’Ors como casi único alimento espiritual.

En lo internacional, las cosas no andaban mejor. Apenas algunos indicios de las vanguardias estéticas y políticas europeas llegaban hasta nosotros y, aparte de algunas narraciones de escritores soviéticos –aparecidas en la Revista de Occidente -, una idea muy nebulosa y bastante peyorativa de la Revolución de Octubre, y una ignorancia absoluta acerca de su alcance político-intelectual en el mundo de entonces…

Yo llevaba la iniciativa del grupo, mas esta situación de hecho dejaba tanto que desear que en las categorías intelectuales –estéticas o extraestéticas – que iba penosamente “asimilando” a través de mis prolijas y difíciles lecturas, apenas sí lograba distinguir lo que eran cimientos de lo que eran tejas.

[…]

Lo más positivo de todo era, a mi juicio, el que no nos considerásemos ninguna elite, ni construyéramos un núcleo cerrado. Por el contrario, tratábamos de ampliar la base de nuestro grupo admitiendo o invitando con frecuencia a otros condiscípulos y amigos de condición intelectual distinta, estudiantes de arquitectura principalmente. Pero tales contactos eran demasiado circunstanciales, muy esporádicos y carecían de la mínima constancia necesaria, de modo que a fin de cuentas y al cabo de más de un año éramos los mismos, y el avance más notable consistía, al menos para mí, en que mi soledad inicial se había convertido en la soledad de cinco amigos, que no era poco decir.

Al filo del año 28 comenzamos a sentir un fuerte desasosiego y sentimiento de frustración, y habíamos empezado a tomar conciencia –muy relativa y parcial, por cierto- de las causas de nuestra situación. Comenzamos a darnos cuenta, en efecto, de que nuestras babas especulativas iban paulatinamente envolviéndonos en un peligroso “capullo” gremial y de que nuestras quimeras estéticas no podían ofrecer salida real alguna a nuestras crecientes inquietudes… Y convinimos en que el mal provenía de la estrechez y mediocridad intelectual del ambiente social en que vivíamos. Por lo tanto, la solución no podía ser otra que la emigración individual en busca de aires más frescos y fértiles, con la tácita consigna de reunirnos de nuevo y “repartirnos la luz” que cada uno hubiera encontrado…

Llegaban por entonces a nosotros vagos rumores de personas, grupos y tendencias que, principalmente en Madrid y en Barcelona, buscaban orientaciones nuevas.

Paco Carreño consiguió una pensión o beca de estudios en Granada, y yo decidí marcharme a Madrid.

Véase que las inquietudes del grupo pastoreado por Renau no eran sólo estéticas. Posiblemente habría en Valencia estudiantes, publicitstas e intelectuales de todas las categorías que limitaban sus preocupaciones públicas a las formas y a los contenidos artísticos. Por las relaciones que han hecho los especialistas en la época, deberían ser cantidad. Páginas enteras del libro de Francisco Agramunt La Vanguardia Artística Valenciana de los Años Treinta están llenas de nombres de estudiantes, pintores, escultores, periodistas y escritores, vecinos de la ciudad de Valencia, una verdadera nómina de la avanzadilla cultural. Algunos de ellos se identificaban con determinadas ideas políticas. De entre los estudiantes, los más reflejados en las investigaciones históricas han sido los de la FUE, Federación de Universitarios Españoles, de ideología izquierdista que dieron la matraca durante los últimos años de la dictadura del general Primo de Rivera, al final de la década de los 20. Pero también estaban los de la Federación Regional de Estudiantes Católicos. Sin embargo, la mayoría de los matriculados en la Universidad y en diversas escuelas superiores no estaban asociados a nada, entre ellos, jóvenes que llegaron a convertirse en reconocidos artistas.

Rafael Pérez Contel, que formaba parte del grupo de estudiantes adelantados y artistas inquietos evocaba aquellos años con motivo de una necrológica sobre Renau publicada en la revista Cimal en noviembre de 1982.

[Alude] a las reuniones en el estudio taller de Francisco Carreño, situado en la calle de Salvador Giner, cerca de la escuela de San Carlos, en el que, a seguido, se juntaban condiscípulos de Renau –pintores y escultores – Sabina, Badía, Ballester, etc., y, en época de vacaciones escolares, los estudiantes de arquitectura Segarra, Rosso, Rivaud, etc., sin que faltase la presencia de alumnos de la Escuela de San Carlos, entre los que me contaba yo. Se dialogaba de todo lo divino y lo humano, de estética y de ética, de arte y de política. En ocasiones acudían poetas y escritores contertulios de los cafés «Lion d’Or», «As de oros» y «El Siglo». Como contumaces peripatéticos mediterráneos cada uno de los asistentes aportaba, a veces, su “descubrimiento” siempre motivado por el afán de enriquecer nuestro bagaje cultural. En aquellos tiempos de la Dictadura de Primo de Rivera, en una Valencia anodina, amodorrada y de asfixiante mediocridad, el estudio de Francisco Carreño fue saludable y reconfortante oasis, y la esperanza de alcanzar amplios horizontes.

Puedo afirmar que se estudiaron seriamente todas las cuestiones planteadas, especialmente cuanto a las artes plásticas se refiere: análisis del post-impresionismo, fuerismo, cubismo, creacionismo, surrealismo. Pero no todo se quedaba en palabras, sino que se realizaban obras inspiradas en las más avanzadas manifestaciones del arte europeo, que conocíamos por reproducciones gráficas.

Se desprende de estas evocaciones que el grupo de Renau debió ser el más consecuente y el más serio, como corresponde al carácter apostólico de su director. Acaso sin ser consciente de ello, y sin sus amigos percibirlo, Renau sembraba en el grupo la inquietud social y política. Esto explica que, luego, en casi todas las actividades político-culturales que jalonarán los años 30 en Valencia aparezca el nombre de Renau o alguno de sus primeros compañeros. La semilla había dado fruto.

Hay una anécdota que suele repetirse en los ensayos biográficos sobre Renau, citada por él para ilustrar los altibajos de su formación. Dice que una vez encontró el Manifiesto Futurista, que fue leído con veneración por el grupo, “a la luz de la luna como recomendaba su autor, y que nos produjo una especie de estupor rayano en el traumatismo, excepto a Paco Badía, que guardó un sensato escepticismo”. Los jóvenes ignoraban que Marinetti era “un conspicuo académico del fascio mussoliniano”, dando a entender que, de haberlo sabido, el texto les habría causado otro efecto. Esto manifiesta que daban más importancia al autor y a sus circunstancias que al texto en sí. En realidad más que el impacto que produjo en su día, que debió ser relativo, lo que al grupo de Renau pudo impresionar fueron las secuelas del Manifiesto. En 1910, la revista Prometeo publicaba unas «Proclamas futuristas a los españoles», de Ramón Gómez de la Serna y de Marinetti, que se habían hecho amigos. El texto de Marinetti contiene propuestas con las que se podía identificar cualquier joven rebelde, sin distinción de ideología.

¡Españoles! Llegaréis infaliblemente a este resultado [el engrandecimiento de España] por la autonomía municipal y regional, hoy indispensable, y por la instrucción popular, a la cual debe consagrar el gobierno los cuarenta y dos millones de pesetas anuales dedicados a culto y clero.

Así pues, el Manifiesto Futurista de 1909 y su secuelas, leídos en 1925 ó 1926, no resultaba tan “facha”, porque de otro modo no habría impresionado tanto a aquellos muchachos valencianos.

La primera conclusión es que Renau formó o impulsó una elite intelectual en Valencia. Esto es cierto visto desde fuera. Visto desde dentro, no. Renau no quería formar una elite, porque sabía que la esencia de las elites era el distanciamiento de la sociedad y la observación umbilical. Y él lo que quería era un grupo de apóstoles que influyeran en la gente, algo que es más que una elite. Es posible que si Renau no hubiera nacido, la efervescencia cultural de la Valencia republicana hubiera tenido otro tono, posiblemente habría sido más elitista de lo que a la postre fue, a pesar de los esfuerzos de aquel hombre de acción.

Este antielitismo renaudiano se refleja en el desasosiego que sintió el grupo más o menos a partir del año 28. Empezaron a darse cuenta de que sus quimeras estéticas no ofrecían salida real alguna a sus crecientes inquietudes, y que corrían el riesgo de convertirse en un grupo gremial más. El desasosiego de Renau sembró en los corazones de sus compañeros una inquietud paralela a la que desde las formaciones políticas radicales (de izquierda y de derecha) se ejercía sobre la población en general, sobre todo la proletaria, porque no debe olvidarse que hubo un sindicalismo “de derechas” y otro católico muy fuerte. Es decir, Renau tenía a qué oponerse, en realidad se oponía a sí mismo, a lo que él había sido en su familia hasta que empezó a armar su criterio social y político.

El texto de Renau revela también algo chocante: un joven pintor como Paco Carreño decide escapar de la mediocre Valencia para irse a la ciudad de Granada. Una pensión de Pintura en la Residencia de Paisaje de Granada no era cosa de despreciar. El exotismo andaluz es tan fuerte que ha atraído y seducido a intelectuales europeos y americanos desde el Romanticismo a nuestros días, desde Washington Irving a Ian Gibson. Pero ni Carreño ni Renau ni los otros tres del grupo podían creer que el ambiente intelectual de Granada fuera más fecundo que el de Valencia.

Francisco Carreño era de familia acomodada y de los pocos que poseían estudio o taller propio en Valencia, a la vuelta de la calle donde se encontraba la Escuela de Bellas Artes. Por lo demás, según otras fuentes documentales, no marchó a Granada en 1928 sino en 1926.

Por su parte, Renau, fue consecuente con las inquietudes que le apartaban de Valencia y se marchó a Madrid.

Renau se había convertido en un estupendo dibujante y en un gran litógrafo, cualidades que le valdrían para hacer carteles que serían premiados sin que mediara influencia o favoritismo. Sus primeros trabajos artísticos que se conservan corresponden a la época de aprendizaje. Según los especialistas, los óleos primeros reflejan la influencia sorollista y académica, son de una ejecución irreprochable y manifiestan un dominio técnico indiscutible. Muchos de ellos son retratos de familiares, de sus padres y sus hermanos y hermanas, de sus primos y primas. También hizo cantidad de dibujos anatómicos, género en el que Renau fue uno de los grandes maestros españoles del siglo XX, posiblemente por encima de Picasso y Miró (en la juventud de estos). La portada del mes de junio de 1925 de la revista valencianista Germania lleva la firma de Renau. Albert Forment ha datado en 1926 dos aguadas en un estilo art deco, que fascinaba al estudiante por su estilización y su “modernidad”. De 1927 data un cartel firmado por Renau Beger sobre la exposición del pintor valenciano Guillot Carratalà. Renau afrancesó su segundo apellido, suponemos, porque pensaba que causaría mayor impacto y mejor impresión en el público, era un modo de aprovecharse de la fama de la Escuela de París. Es un paisaje de formas geométricas con una ermita al fondo, un estilo que en la época debió ser atrevido.

A hacer carteles Renau había aprendido en la litografía Ortega, una de las mejores de España. En varias ocasiones, el viejo pintor reconoció que todo lo que aprendió de arte litográfico lo debía al artista Carlos Ruano Llopis. En la entrevista realizada por el catedrático de la Facultad de Bellas Artes de Valencia Facundo Tomás, evocaba:

En cuanto a la litografía, la primera fue la de Simeón Durà [en funcionamiento desde 1870], que empezó con una máquina de imprimir cartas de baraja; después montaron una litografía en piedra, tamaño estándar de cartel, de 100 x 70. Más tarde vino Casa Ortega, y Simeón Durà y Ortega se pusieron de acuerdo para poder comprar máquinas mejores y más modernas. Y ahí es donde yo entro a trabajar. En Ortega reproduje, fui dibujante litógrafo, pero nunca se reprodujo ningún original mío, todavía no era cartelista.

El primer trabajo de Renau consistió en reproducir a mano en las planchas litográficas cada uno de los colores (y formas, claro) del cartel que se iba a imprimir, según el modelo realizado por el artista. A veces podían ser más de diez colores, es decir, tenía que hacer multitud de planchas, un trabajo mecánico pero nada sencillo, porque había que ser buen dibujante, tener buena muñeca y mucha paciencia. No obstante, pronto se introdujeron innovaciones técnicas.

Dirigí el primer taller valenciano de fotolito, el de Gráficas Valencia. El original de la fotografía se seleccionaba con filtros, haciéndose tantas fotos como colores tenía el cartel, y después se ponían esas fotos en una cámara más potente, ampliándolas sobre una emulsión. La principal diferencia es que ya no existía el dibujante litógrafo, ya no había nadie que copiara lo de otro. Con la cámara fotográfica la reproducción era exacta al original, los colores eran mucho más limpios y la tinta plana cobraba una fuerza tremenda. Después, se podía retocar si se quería.

En Ortega adquirió una destreza en el oficio que le sirvió para salir bien parado de alguna fanfarronada. Aunque el episodio corresponde a los años de la República, da una idea de cómo se las debía gastar el joven Renau

En una ocasión llegué a hacer una apuesta con Casanova, el de Cifesa [compañía de distribución de películas, que encargaba carteles a diversas litografías]. Estábamos tomando una copa en un bar él, Vicente Muñoz (de Gráficas Valencia) y yo. Al día siguiente estrenaban «La Hermana San Sulpicio». Casanova estaba desesperado, porque no sé qué había pasado con la película, que no había tenido tiempo de hacer los carteles. Yo le dije entonces: “Mañana tendrá usted aquí diez mil carteles”. Vicente lo confirmó enseguida: “Sí, señor”. Le hice una apuesta de diez mil pesetas; y aceptó. Desde ese momento nos pusimos a trabajar Vicente y yo, yo al lado de la máquina con una mesa y un tablero, sin original siquiera, con un cartón… y al día siguiente estaban los diez mil ejemplares. Fue una fanfarronada. Quiso que lo repitiéramos otra vez, y tuvimos que responderle que eso no se hacía dos veces.

Al joven Renau, como al adulto, le gustaba eso que los ejecutivos de éxito llaman “los retos profesionales”.

Pero también le gustaba recrearse en su propia imaginación ante el caballete. Aquí no tenía las cosas tan claras como en el cartelismo profesional. Obviamente Renau disfrutaba colocándose ante una paleta llena de colores y un lienzo. Pero se resistía a lo que le había enseñado su padre, y lo aprendido en la Escuela de Bellas Artes no le convencía. A esto había que añadir el sarcasmo dominante entre los alumnos de la institución hacia el arte académico, y la sed de noticias de lo que llevaba años cociéndose en París. Me atrevo a sugerir que para el joven Renau, la pintura de caballete era más un sufrimiento que una satisfacción. Estaba hecho un lío, lo dice él mismo.

Este periodo de confusión lo atenúa Renau en Fontanares.

Fontanares o Fontanars dels Alforins es un pueblo situado en la zona seca y montañosa de la provincia de Valencia. Yace en un valle limitado por las sierras Grossa al Norte y la Solana al Sur, que separa la provincia de Alicante de la de Valencia. Es un valle agreste y de recursos agrícolas casi exclusivamente dedicados al vino, de una excelente calidad.

La familia Renau solía pasar allí los veranos. Para los chicos y chicas era un paraíso semejante al Cabañal, por donde campaban en absoluta libertad durante tres meses. ¿Por qué este pueblo pobre y árido y no otros más pintorescos, situados bastante cerca, como Agres o Bocairente, al pie de la fragante sierra Mariola, refugio de la clase media de la ciudad de Valencia durante el verano? El pintor adulto lo explica de este modo en la revista Saó: la familia Renau era esclava de las apariencias, y una de ellas era veranear.

Pero está claro que con nuestra economía no podíamos ni soñarlo. Encontramos una solución que consistía en pasar los veranos en Fontanars dels Alforins, donde la vida resultaba más barata que en Valencia y donde hasta podíamos ahorrar. Era habitual que la gente del pueblo compartiera con nosotros su pobreza, y todas las mañana recibíamos el tributo altivo pero generoso de aquella gente sencilla. Para mí la gente de aquel pueblo fue maravillosa. También tuve mi primer amor, por supuesto totalmente platónico, una doncella de mirada profunda que me cautivó completamente. Y sus paisajes fueron fundamentales para las obras que llevé a Madrid.

Esto último se refiere a la exposición de diciembre de 1928 en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, que se saldó con un rotundo éxito, pero que fue a la vez el detonante de la transformación de Renau en un artista politizado al máximo, según veremos en el próximo capítulo. En lo demás, se tiene la tentación de sospechar que, dejárase o no Renau seducir por Fontanars, con esta evocación idílica está seduciendo al periodista de Saó con la imagen de un urbanita encantado con revitalizar su alma en un pueblo remoto, habitado por unas personas que “comparten” con los forasteros su pobreza, algo difícil de entender.

En las Notas al margen de Nueva Cultura, rememora:

Desde mi más temprana adolescencia, mi familia pasaba los veranos en una minúscula aldea – tres o cuatro calles- del suroeste de Valencia, Fontanars, centro de una zona latifundista: anchos horizontes de collados ondulantes con vastos viñedos y trigales que se perdían de vista: paisaje más manchego que valenciano. La mentalidad de las gentes era también notablemente distinta a la del pequeño campesino de la huerta valenciana; con lo que espontáneamente nos regalaban –melones, uvas y otras frutas, huevos mantequilla y a veces gallinas – teníamos casi bastante para toda la familia. Y las vacaciones se prolongaban, porque constituían también un ahorro de dinero para mi padre.

Los muchachos y muchachas del lugar eran mis mejores y más cordiales amigos, y quizá los únicos de por entonces. El hogar campesino que habitualmente ocupábamos se componía de una planta baja y de un piso en uno de cuyos cuartos instalaba yo mi estudio cada verano. En los dos últimos años fue precisamente en este pequeño estudio donde pinté buena parte de las mejores cosas que expuse en Madrid. Sin embargo, nunca se me ocurrió mostrarlas a aquella entrañable muchachada de mi misma edad, por temor –pensaba yo- a que no las entendiera. Luego, en mi fuero interno, aquellas cosas no estaban hechas para ellos.

Merece la pena detenerse en esa imagen fabricada por el viejo pintor, en la que Fontanars se parece tanto a Jauja, el mítico lugar donde las longanizas cubren las paredes de las casas y las frutas y verduras crecen espontáneamente de la tierra. En su Pasos y Sombras, la imagen que da Juan Renau de Fontanars es bien diferente. Detalla que sus habitantes vivían miserablemente sometidos al despotismo de los latifundistas. De haber sido así, al pie de la letra, ¿qué melones, uvas, mantequilla y gallinas podían haber regalado a una familia venida de Valencia a veranear? Ignoro el régimen de propiedad en aquella comarca en los años 20; pero es bien probable que no nadaran en la abundancia y que algún latifundista explotador y sinvergüenza fuera el responsable de ello. Ahora bien, ningún agricultor sin recursos regala a forasteros lo que le falta. Yo entiendo que, sin negar la generosidad de los fontanarinos para festejar la llegada de los Renau, la lógica y el sentido común indica que a lo largo del verano les venderían los víveres para alimentar a una tan numerosa familia.

En Pasos y Sombras, Juan Renau empieza describiendo en su estilo naturalista, el viaje en tren desde Valencia. «Pepito cargó con algún material para hacer trabajos de publicidad», dice. Al llegar a la estación de destino les recoge un viejo Ford, y recorren durante tres cuartos de hora un angosto cauce seco. Les llega un olor a madera quemada. El lugareño que les conduce explica que es un incendio forestal provocado para enriquecer “a más de un sinvergüenza… Los guardabosques hacen la vista gorda y cobran su parte de leña que vende el ingeniero a precio de oro».

Más adelante, dice algo muy interesante de su hermano mayor:

Pepito está dispuesto a divertirse en serio. Ya tiene relaciones con Manuela Ballester, una chica pintora discípula de mi padre y rubia, de andares arrogantes y clara inteligencia. Mi hermano nos pasa la consigna: “Mientras estemos en el pueblo no tengo novia, ¿entendido?”… En Fontanares hay varias muchachas que valen la pena y, la verdad…

Luego de retratar estampas y personajes singulares, describe las fiestas de Moros y Cristianos del pueblo. Una de las escenas fundamentales de la fiesta gira en torno a un muñecote de Mahoma, que pasean y llenan de escarnio, en una jarana que hoy se considera inaceptable ofensa por los profesos de lo políticamente correcto.

El muñecote (“un figurón o espanto que abre la vanguardia mora, provocando por su mala ralea, corajes y odios en la grey cristiana”) se construía cada año, y al parecer perecía incinerado al final del festejo. El encargado de hacerlo debía de haber sido Ruperto Sanchis, un condiscípulo de José Renau en Bellas Artes, que precisamente en esa fecha convalecía de una enfermedad febril. Los lugareños encargaron el trabajo a los Renau. “Ni a Pepito ni a mí nos falta experiencia para esta industria. Mi hermano hizo una falla el año anterior.”

Este dato es revelador. El pintor jamás se refirió a su implicación en la festividad fallera, de la que huía como de la peste, según él mismo afirma en Notas al Margen de Nueva Cultura.

En las fechas de jolgorio folklórico mayor –Fallas de San José, día de la Virgen, de San Vicente Ferrer, etc.—salíamos de Valencia, las más de las veces por el camino de Monteolivete, hasta el poblado de Nazaret y las playas del Saler…

Sin embargo es evidente que su calificación de artista y su fama de hombre cumplidor despertó el interés de alguna comisión fallera que, por lo que sugiere su hermano Juanino, le debió de encargar el diseño de una falla.

No obstante, la revelación más interesante del hermano pequeño es la consigna de Pepito: “Mientras estemos en el pueblo, no tengo novia, ¿entendido?”

En los años 20 del siglo de la misma cifra, el sexo empezaba a irrumpir escandalosamente en la vida pública. En especial, los conflictos y confusiones que existían y existen entre el intercambio erótico y el afecto de las personas. Cómo lo vivía un joven valenciano de esa época lo pone de manifiesto Juan Renau con todo lujo de detalles en Pasos y sombras. Pero el conflicto sexual que nos interesa no es el suyo, sino el de su hermano mayor. Y de él tenemos escasas referencias, algo absolutamente natural, porque de todas las regiones de la privacidad, el sexo sigue siendo la más reservada.

El sexo no es en sí mismo escandaloso, aunque con frecuencia se transforma en motivo de polémica al utilizarlo estéticamente. Pero en la vida cotidiana lo convertimos con frecuencia en un fenómeno escabroso, algo que Renau puso empeño en evitar.

En Pasos y sombras Juan Renau dedica un significativo espacio al impacto que causó en su inquieta psicología el problema del sexo. Aunque son páginas morbosas, no están escritas con el propósito de llamar la atención del lector, sino para mostrar las torturas emocionales de un joven sensible, que solía navegar entre dudas.

Su hermano mayor no manifestó estos problemas éticos, sino todo lo contrario, una vez que vio la luz, no se apartó jamás de ella. Pero esto no significa que no sintiera la turbia llamada de la sombra. En Notas al margen de Nueva Cultura no son pocas las veces que habla de sus vacilaciones, de sus confusiones, de los palos de ciego que va dando a diestro y siniestro. La diferencia entre los dos hermanos es que José tomó iniciativas, buscó remedios activos cada vez que se veía en una encrucijada, mientras que Juan parecía recrearse en la incertidumbre.

Juan descubre la sexualidad en el instituto Luis Vives, el único en toda Valencia, al que acudían también chicas. Evoca hechos de naturaleza escabrosa que vistos desde una perspectiva actual son muestras antropológicas de la mala relación entre la sexualidad y los miembros de una sociedad moralmente rígida, radical, intransigente, fuera cual fuera su ideología. A uno de sus compañeros de estudios le expulsan por andar exhibiendo fotografías pornográficas, de hombres y mujeres desnudos en posturas poco decentes.

Yo no comprendía una palabra de todo aquello. Estaba acostumbrado a ver a mi padre y a Pepito dibujar mujeres y hombres desnudos y, por otra parte, no tenía ni idea de lo que era hacer cosas indecentes…

Por aquella época, lo acabamos de ver, José Renau ya tenía novia, esa compañera de estudios llamada Manolita Ballester.

Era hija del prestigioso escultor Antonio Ballester Aparicio, y uno de sus hermanos, Tonico Ballester, también estudiaba en la Escuela de Bellas Artes. Es muy dudoso que entre los novios hubiera algo más que castos intercambios cariñosos. No hay constancia de nada que indique otro tipo de relaciones. En 1930 Renau produce dos libros de poemas, que también ilustra, titulados Estrellamar e Intento de Amanecer. Son trabajos de artista enamorado. Renau tenía entonces 23 años.

A los 23 años, la mayoría de los hombres han tenido una o varias experiencias sexuales. Pero hasta la generación del 68 estas experiencias sexuales raramente se mantenían con la novia, entre otras cosas porque no se dejaba, instruida severamente por su madre para proteger su virtud. La forma común del conocimiento sexual de los varones era a través de una prostituta, como evoca Juan en sus memorias.

Éramos una decena aproximadamente los que estudiábamos la rama de Letras. La mayor parte de mis compañeros iniciaban su virilidad en los prostíbulos de la calle de Gracia, de la de Centelles y en otros muchos situados en las callejuelas inmundas y malolientes a espaldas del Instituto.

En la década de los años 30, Renau participará con dibujos en dos revistas anarquistas editadas en Valencia, Orto y Estudios. Los artículos sobre sexo dominaban el sumario. Eran textos de carácter pedagógico. Fustigaban la pacatería, ilustraban sobre aspectos fisiológicos y psicológicos, predicaban el amor libre y defendían la iniciativa erótica de la mujer. Curiosamente, ya lo veremos con detenimiento en su próxima etapa, consideraban la homosexualidad como algo morboso e incluso aberrante.

Renau dibujó para Orto y Estudios centenares de ilustraciones, que a veces eran fotomontajes, una técnica en la que se había iniciado, como veremos. La mayoría aplastante de estos trabajos tratan temas eróticos o muestran mujeres desnudas o semidesnudas. Renau no era el único ilustrador, también colaboraba el luego famoso cartelista Monleón, en el mismo tono. Saco esto a colación para que se vea el calado personal y social que la sexualidad tenía en la sociedad española, al menos en la sociedad urbana, un fenómeno de dimensiones semejantes en toda Europa. Es la época de eclosión del nudismo y de la propaganda de la vida natural, del análisis freudiano, cimentado en los oscuros objetos del deseo erótico. Una oleada de apostolado de la liberación sexual inunda las áreas más inquietas de la sociedad. Los ateneos libertarios predican incluso la promiscuidad. Se editan libros didácticos, doctrinarios, se hacen panfletos, que turban las conciencias de los ciudadanos bienpensantes.

En las artes plásticas, el número de cuadros de todas las técnicas, grabados y bocetos que tocan el tema erótico es abrumador. Y no sólo en el ámbito de la pintura figurativa o académica. Las vanguardias pictóricas parecen obsesionadas con el sexo, en especial el surrealismo, que hacia 1930 llevaba años extrayendo oro del subconsciente de los artistas y de los compradores del arte de vanguardia.

A este respecto, el de la relación del joven Renau con el sexo, tenemos el testimonio indirecto de un buen amigo suyo, Wolfgang Schwarze, casado con Waltraud Schwarze, que fue intérprete del artista en Berlín Oriental, del francés al alemán y viceversa.

Wolfgang evocaba los hermosos recuerdos de juventud de Renau, que tantas veces le había contado el artista.

Wolfgang se encontraba de turista en la ciudad de Valencia, años después de la muerte de Renau, y paseaba por las calles del viejo barrio de Velluters o de la Seda, solar y albergue tradicional de casas de lenocinio. Entonces le vinieron a la memoria ciertos episodios narrados por Renau, según los cuales, cuando la policía le perseguía, se escondía en una de esas casas. Wolfgang dice que Renau quería mucho a las prostitutas, en el sentido sociopolítico que pueda tener este verbo. Ninguna vida de asalariado es más perra que la de las putas, algo que debe afectar a la sensibilidad de un revolucionario profesional. Mirando los deteriorados edificios de aquel barrio, se preguntaba Wolfgang en cuál de ellos se refugiaría el joven artista.

Aventuraba el alemán que quizá Renau visitara los prostíbulos no sólo para refugiarse de la policía.